2025.5.12 更新

【奥能登の米】自然と共に生きる米農家たちの挑戦

日本で初めて「世界農業遺産」に認定されたこの地の米作りは、能登半島地震や水害に遭いながらもその土地の人々が助け合いながら、この素晴らしい地域を次世代へ継承するために挑戦を続けています。

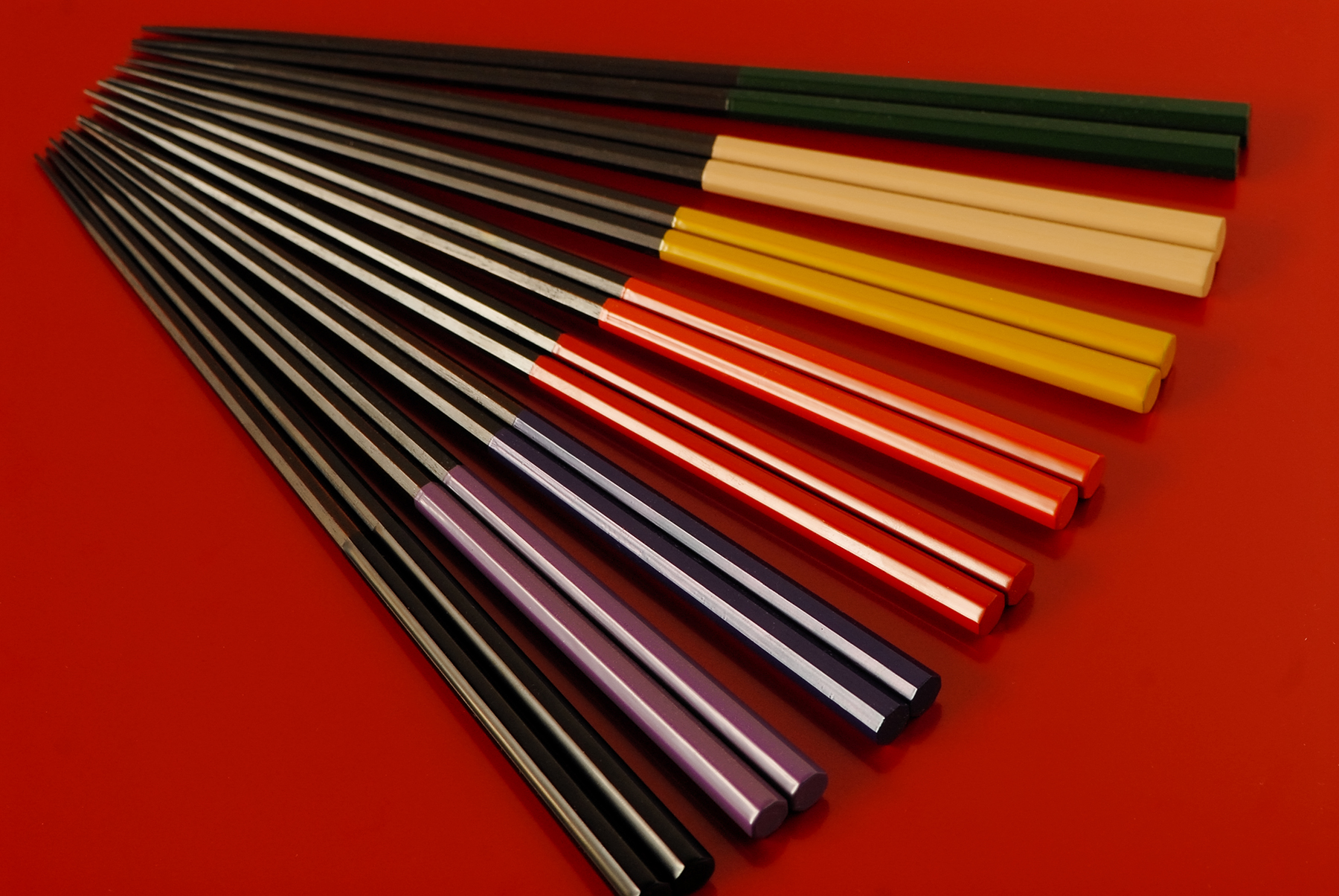

1.世界農業遺産「能登の里山里海」と奥能登の米作り

日本で初めて世界農業遺産に認定された石川県北部にある「能登の里山里海」。

能登のさらに最奥部にある奥能登地区は、山と海が近く、大自然の恵みを大いに受けています。

人の手によって守られてきた里山から流れ込むミネラル豊富な水質と、昼と夜の寒暖差がある環境が美味しいお米を育んできました。

「自然と距離が近いからこそ、自然に優しい米作りをしないと自分が食べるものに返ってくる。」

里山里海の循環から、薬剤が川や海に流れてしまうことを配慮したいと考え、減農薬や化学肥料を使わない環境に優しい米作りを行う農家が多いそうです。

2.能登半島地震、水害と地域の絆

先代の背中を見てきながら、集落の皆で助け合い地域の想いを繋いできたこの地で、令和6年1月1日能登半島地震が発生しました。

どこからでもアクセスできる場所ではなく、限界集落ばかりの地域での被災は、これまでの災害パターンに当てはまりませんでした。

行政も動き方が分からなかったため、その土地で農業を営む方たちは自分で周りの圃場調査をしたり、仮復旧出来る方法を皆で協議しながらなんとか前に進めていたそうです。

仮復旧が進んでいた中、同年9月に追い打ちをかけるように能登豪雨という水害に見舞われました。

作っていたものが流され、振り出し以上に戻り、さすがに心は空っぽに頭も真っ白になりました。

人命を第一に考え、「自分さえ良ければ良い。」という考えではなく、二度の災害に遭いながらでも「この地を守っていきたい。」と再び助け合い、サポートを受けながら、今出来ることをやっている現状だそうです。

3.未来に向けた米農家の挑戦

米農家として米作りを続けられるよう、以前から取り入れていた「スマート農業」を活かし、うねっている箇所をある程度まっすぐにし、2反を1反にするなど整えながら復旧を目指しています。

災害以前より、「この素晴らしい奥能登の地を次世代に継承していきたい。」と考え、環境に配慮しながら新しい農業への挑戦を続けていました。

ロボットやAI、ICT等の先端技術を活用し効率化を図りながらも、日々変化宇する自然環境への対応には先代の知恵を借りながら、「毎年が農業1年目」と思い、試行錯誤を繰り返し奥能登で美味しい米作りに向き合っています。

もちろん、これからもそうです。

震災、水害と二度の災害に遭いながらもなんとか収穫した貴重なお米、奥能登で大切に守ってきたお米を、そしてこれからもこの地で作り続ける奥能登のお米を、ぜひ多くの方に背景や想いを知ってもらい、召し上がっていただきたいです。

※掲載されている情報は、時間の経過により実際と異なる場合があります。

記事作成者:COREZO

記事ランキング

お知らせ

お知らせはありません